Chapitre 1 – La Brèche : accès en libre lecture

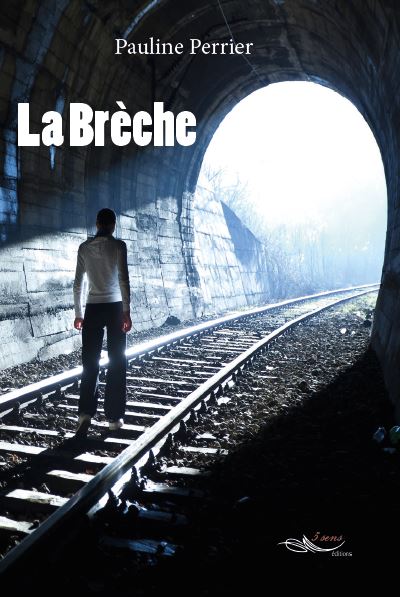

Étant donné que le premier chapitre du roman est disponible en libre accès sur le site de la maison d’édition, j’ai décidé de vous le proposer ici afin que vous puissiez découvrir l’univers de La Brèche et les prémices de l’intrigue.

Chapitre 1

Blake Rivers n’attendait pas grand-chose de la vie. C’était un jeune homme simple, tout juste âgé de vingt ans, qui avait abandonné l’école quatre ans plus tôt et travaillait depuis pour une supérette de quartier. Il n’était pas orphelin, ni magicien, ni même plus intelligent que la moyenne. En somme, rien ne le prédestinait à une existence hors du commun. Il n’y avait d’ailleurs jamais songé.

C’était l’enfant du milieu, celui qui n’a pas vraiment de place, coincé entre un aîné téméraire et un cadet docile. Il n’avait pas même l’originalité du sexe pour se distinguer. Il menait une existence des plus banales, comme on pouvait en trouver mille dans son voisinage. Sa seule ambition était d’atteindre le lendemain sans se faire trouer la peau par un milicien. Dans son monde, c’était un but des plus communs. Pourtant, il portait en lui une certaine fièvre qu’il ne s’expliquait pas et qui le conduisait parfois à se soustraire aux lois.

Ce fut le cas ce soir-là. C’était une fraîche soirée d’hiver, la nuit tombait à peine. On pouvait entendre rugir au loin les sirènes militaires comme chaque premier mercredi du mois. Blake sortit dans l’arrière-cour de la supérette par la porte de service, portant à bout de bras deux sacs-poubelle, un bidon de javel coincé sous l’aisselle. Un homme se tenait de l’autre côté des palissades, emmitouflé dans un manteau rapiécé, immobile. Blake le regarda à peine et se dirigea droit vers les bennes à ordures entassées dans un coin. Il vida le contenu des sacs, ouvrit le bidon de javel, puis se ravisa. La lumière de la réserve venait de s’éteindre, plongeant le terrain dans l’obscurité. Il fit un pas en arrière, vérifia par la fenêtre du local que plus rien ne bougeait à l’intérieur et retourna à ses ordures. L’inconnu le fixait toujours.

Blake plongea une main dans le tas d’emballages et de déchets, fouilla rapidement avant d’en extraire une conserve de haricots qu’il glissa sous son tablier. Conformément à la loi, il déversa alors une partie de la javel sur les poubelles, des fois qu’une âme affamée ait l’idée de venir y chercher un repas.

Sans jeter le moindre regard de l’autre côté des palissades, le jeune homme laissa glisser la boîte de haricots de son tablier alors qu’il marchait vers la réserve. Un tintement métallique retentit, suivi du murmure des rebonds de la conserve sur le gravier. Il venait de tirer sur le battant de la porte quand des bruits de pas hâtifs résonnèrent dans son dos. Il se glissa dans la réserve et se posta à la fenêtre. La conserve de haricots avait disparu, l’inconnu avec.

Une main ferme se posa sur son épaule, il sursauta.

– Ne fais plus jamais ça ! pesta une voix maternelle.

Le jeune homme fit volte-face et découvrit sa collègue Molly. Molly avait des joues potelées et une mine joviale. Elle travaillait pour cette supérette depuis dix-neuf ans et avait tout enseigné à Blake depuis qu’il y avait été embauché. Elle était dotée d’une patience à toute épreuve et c’était sans aucun doute la première fois que Blake la voyait en colère. Elle avait formulé son injonction à voix basse, de sorte qu’elle fut inaudible pour quiconque s’aventurant aux abords du local, cependant ses mains tremblaient et ses yeux brillaient de colère. Un voile dans sa voix trahissait sa nervosité. Blake baissa les yeux et fonça vers la sortie donnant sur les rayonnages du magasin. Il avait la culpabilité d’un enfant surpris la main dans le bocal de sucreries. Sauf que la punition encourue était bien plus dangereuse. Son coeur battait à tout rompre, ses pensées fusaient à toute vitesse. Il avait eu de la chance d’être surpris par Molly. N’importe qui d’autre l’aurait fait arrêter pour vol. Son imprudence aurait pu lui coûter la vie.

Sur le chemin du retour, il se rejoua la scène en boucle. Il croisa des militaires marchant en cadence, la mitraillette sur le coeur, leur plaque « Deuxième Continent, 6e division » brillant au clair de lune. Il les frôla, les yeux rivés au sol.

Personne ne sait sauf Molly. Personne ne sait sauf Molly, se répétait-il.

Il accéléra le pas.

Ce n’était pas la première fois qu’il s’aventurait à contourner les règles. Quelques graines volées par-ci, une pièce de monnaie escamotée par là… Rien de bien grave, seulement de quoi épaissir la soupe. Mais s’il était pris, il en serait fini de lui. La Coalition ne croyait pas aux prisons.

Arrivé chez lui, il trouva sa mère assise devant sa vieille machine à coudre. Elle raccommodait souvent les affaires des voisins contre une botte de carotte ou un demi-écu. Elle lui prêta à peine attention, obnubilée par son ouvrage. Elle avait les traits tirés, des pattes d’oie au coin des yeux, et un air inquiet lui collait à la peau depuis que son mari était parti sur une plate-forme pétrolière pour augmenter les revenus du foyer. Riley, le frère aîné de Blake, épluchait des pommes de terre penché au-dessus de l’évier, torse nu. Il travaillait dans une ferme à dix kilomètres de là et était solide comme un boeuf. Depuis que leur père était absent, c’était lui le chef de famille. Et il se montrait dur envers Blake. Assis dans un fauteuil, Ruben, le benjamin de la fratrie, révisait ses leçons.

Blake donna une tape dans le dos de Riley en allant se servir un verre d’eau. Il lui répondit d’un signe de tête. Personne ne pipait mot ; seuls le raclement de l’économe sur les patates et le ronronnement de la machine à coudre troublaient le silence.

– Comment s’est passée ta journée ? demanda madame Rivers lorsque Blake s’assit à la table de la cuisine, une botte de carottes et un économe à la main.

– Bien, mentit-il, le souvenir de Molly le réprimandant encore vif dans son esprit.

Tout en actionnant la pédale de sa machine à coudre, madame Rivers lui lança un regard perplexe.

– Demain, tu emmèneras Ruben au marché. Il a besoin de nouvelles chaussures.

– Avec quel argent ? s’enquit-il cyniquement. Je n’ai pas été payé depuis deux semaines. « Ça arrive » m’a dit le patron. Mais quand ? Ça, il ne le dit pas. Et ce n’est pas avec ce que tu gagnes…

Madame Rivers posa brusquement son index sur sa bouche, puis désigna le plafond. Blake s’interrompit immédiatement. Riley ouvrit le robinet et donna un coup de pied dans la bassine en métal où il entreposait les patates pour générer du brouhaha.

– Pas vrai, Riley ? Ce n’est pas avec ce que tu gagnes à la ferme qu’on peut faire des folies, reprit Blake, les yeux rivés sur son frère.

Leur mère lâcha un soupir de soulagement inaudible. Elle échangea un hochement de tête entendu avec Blake. On ne savait jamais qui pouvait entendre ce qui était dit à l’intérieur d’une maison. Depuis que La Coalition était au pouvoir, les mesures de sécurité avaient été drastiquement renforcées. Au début, il s’agissait de surveiller les réseaux de télécommunication. « L’honnête citoyen n’a rien à craindre » avait assuré le président Tabidus. Alors on avait embauché massivement des ingénieurs pour traquer les dissidents d’après les chaines d’informations qu’ils regardaient, les criminels d’après les conversations tendancieuses qu’ils pouvaient échanger.

Il faut dire qu’à cette époque le pays était en guerre, il ne pouvait pas se permettre d’avoir des criminels en son propre sein. Puis la guerre avait été gagnée, La Coalition avait fermé les frontières du pays et, afin de prévenir toute attaque extérieure, voire pire, intérieure, la surveillance avait été renforcée. On avait supprimé les chaines de télévisions pour n’en laisser plus qu’une, entièrement gérée par le gouvernement, les caméras avaient été détruites et avaient disparu du marché. Seule La Coalition était encore habilitée à les utiliser pour ses émissions. Certaines maisons avaient été équipées de micros dans les murs, dans les aérations, et les industriels avaient été sommés d’en placer aléatoirement dans leurs produits. On ne savait donc jamais, en achetant un écran, une radio ou un grille-pain, si on ne laissait pas La Coalition s’installer dans notre intimité.

C’était devenu un monde de son et non d’image, car les enregistrements étaient plus facilement manipulables et qu’il était ainsi impossible pour un citoyen lambda de dénoncer les exactions du gouvernement. De ce fait, La Coalition était le seul maître de son image et menait une communication digne des plus grands stratèges.

Monsieur et Madame Rivers avaient été dérangés par ces mesures, sans vraiment pouvoir dire ce qui les chamboulait. Après tout, comme disait leur voisin, « si on n’a rien à se reprocher, pourquoi s’en priver ? » La guerre avait traumatisé le pays et La Coalition s’était montrée forte et tenace, éloignant l’ennemi et ses bombes, réinstaurant la paix et la sécurité, tandis que le reste du monde continuait de s’entretuer. Qu’était-ce qu’un peu de liberté sacrifiée contre la vie de leurs enfants ?

Mais ces mesures exigeaient que l’on fasse attention à ses paroles. Rien ne prouvait qu’ils fussent écoutés, mais rien ne garantissait non plus qu’ils ne le fussent pas. Or, depuis qu’une maladie lui avait atrophié la jambe, Madame Rivers était signalée comme inapte au travail. Ses activités de couture étaient par conséquent illégales. Elle préférait encore mourir de faim qu’être condamnée pour fraude.

Même si, en soi, cela menait au même résultat.

L’écran de télévision s’alluma, comme chaque soir à la même heure. Vingt heures quinze. Ruben referma son cahier, Madame Rivers leva le nez de son ouvrage. La voix d’un présentateur télé envahit le salon pour donner les dernières informations. Le nombre d’arrestations du jour, cinq de moins que la veille, le sauvetage miraculeux d’une vieille dame tombée dans ses escaliers, les bombardements pleuvant sur le Troisième Continent. Un mot pour rappeler que l’autarcie imposée par La Coalition tenait le pays à l’écart de la guerre. Fin dosage entre légèreté et insécurité.

Vingt heures vingt-cinq. Trois notes de musique retentirent, annonçant le début de l’émission du soir. Un plan aérien de la prison du Comté Noir monopolisa l’écran. Blake sentit son coeur se serrer. Deux hommes en guenilles se battaient pour ronger une carcasse de poulet. C’était parti pour trente minutes d’enfer sponsorisées par le gouvernement. Cela faisait maintenant neuf ans que l’émission avait été mise en place. La guerre avait plongé le pays dans la misère et privé de nombreux citoyens d’un toit. Il avait fallu tout reconstruire et, malgré cela, les villes portaient encore les stigmates de la pauvreté. La Coalition avait donc entrepris de nettoyer les rues de ses miséreux. Si les honnêtes citoyens voyaient leurs semblables croupir dans les caniveaux, que penseraient-ils de son mandat ? Des rafles avaient alors été organisées, les sans-abri furent envoyés à la prison du Comté Noir. Les cellules désaffectées devinrent leur foyer, on leur offrit deux repas chauds par jour. Ils occupaient leurs journées en travaillant aux champs ou dans les carrières. Mais tout cela avait un coût.

La Coalition décida de faire de leur misère un exemple et un gagne-pain. Des caméras furent installées dans tous les recoins du Comté Noir, même les plus intimes. Des surveillants furent embauchés, recevant pour consigne de superviser leurs journées de travail, puis de les saouler et de les inciter à se battre pendant leurs temps de repos. Leur vie devint plus sombre que dans les rues, leur détresse fut jetée en pâture à tous leurs concitoyens. Les postes étaient réglés pour s’allumer automatiquement chaque soir à vingt heures quinze, l’émission débutait après dix minutes d’informations, et il n’y avait pas moyen d’éteindre les écrans avant la fin du programme. Ce visionnage forcé avait pour but de rappeler aux honnêtes gens l’importance de travailler dur.

Au début, bien entendu, le programme avait suscité des protestations. Puis les gens s’y étaient habitués. Après tout, on donnait des vivres et un toit à des miséreux. Ils n’étaient pas tant à plaindre que ça. Et comme les Hommes oublient facilement leur colère, le visionnage de l’émission était devenu un rituel quotidien. On ne se plaignait pas de travailler dur, car on était bien content de ne pas être à la place de ces pauvres bougres. Ils étaient devenus le symbole de l’échec, ils incarnaient tout ce que l’on pouvait redouter dans la vie. Les parents disaient à leurs enfants de bien travailler à l’école pour ne pas finir au Comté Noir. En somme, cet étrange voyeurisme avait été parfaitement intégré. Au moindre combat, les paris fusaient dans les bars. Certains curieux payaient même pour recevoir quelques heures supplémentaires du programme – une lubie des plus riches, surtout. Cette idée rendait Blake malade. Visionner l’émission chaque soir était pour lui une véritable torture.

Sans un bruit, il se leva et enfonça deux bouts de cire dans les oreilles de Ruben. Il lui désigna ensuite le lit défoncé qui lui servait de chambre à l’autre bout du salon. Ruben alla s’y allonger, la tête posée dans le creux de ses bras.

Il était hors de question qu’il assiste à ce spectacle qu’il ne pouvait comprendre.

Lire la suite ici ou encore ici

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=sm2Z2wcmujo&w=560&h=315]

Chronique de Luna Lovebooks, pour qui La Brèche est un coup de cœur (début à 6min 52)

LAURETTE & CO.Pauline Perrier

mai 22, 2017 at 5:28[…] peux lire le premier chapitre de La brèche, qui est accessible en libre […]

Lettre à celle que j'étais il y a 10 ans - Bilan à mes 23 ans

mars 21, 2018 at 4:03[…] de mes plus grandes peurs, et ça a payé. Parce que je viens de passer un an à signer des livres – MES livres -, à sillonner la jungle thaïlandaise en scooter, à prendre des avions toute […]

5 Conseils Indispensables pour Ecrire une Dystopie Originale

octobre 17, 2018 at 9:01[…] vous me suivez depuis un moment, vous n’êtes pas sans savoir que mon premier roman est une dystopie. Passionnée du genre depuis l’adolescence, j’en avais un peu marre de […]

Où vont les rêves quand on devient grand ?

mai 29, 2019 at 12:18[…] A 20 ans, quand j’ai expliqué que je trouverais un moyen de gagner de l’argent avec ma plume, on m’a répondu « trouve-toi quand même une alternative, personne ne vit de […]